「試行錯誤でやってきて、やっと今後の映画祭のやるべきことが見えたと自画自賛しているんですよ」

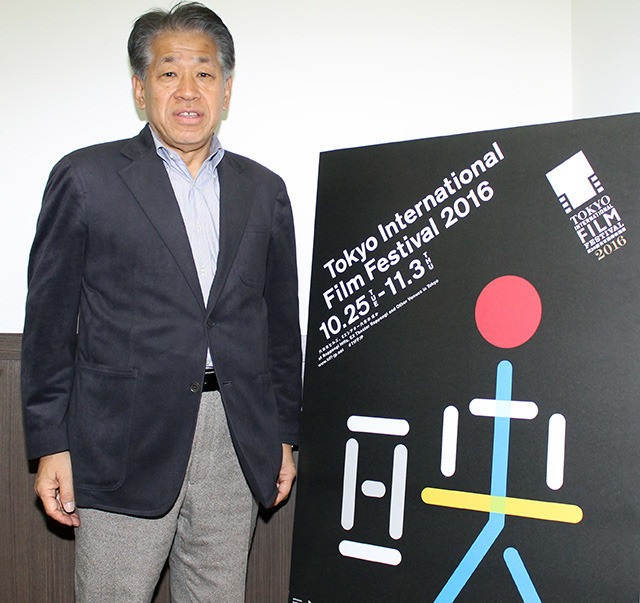

就任4年目となった東京国際映画祭の椎名保ディレクター・ジェネラルは手応えをこう口にする。その根拠となっているのが、かねて唱えていた日本映画、日本人監督の海外への発信力が形として見えてきたからだ。

インディペンデントや若手の発掘を目的とした「日本映画スプラッシュ」部門を就任した時に設立。デビューから3作連続での出品となった渡辺紘文監督が「プールサイドマン」で同部門の作品賞を受賞し、飛躍への足掛かりをつかんだ。松井大悟、杉野希妃両監督は、同部門をステップにそれぞれの新作「アズミ・ハルコは行方不明」「雪女」がコンペに選出された。

「日本映画スプラッシュの監督と、各国の映画祭のプログラマーを引き合わせるパーティを開いたらすごく喜ばれた。我々が招待しているカンヌやトロントはもちろん、世界的に名前が売れていない映画祭からもかなり来ていて、日本映画の特集をやりたい、この監督を呼びたいという意識が強い。各映画祭が、日本映画にフォーカスして新しい才能を発掘したいというマインドをすごく感じた」

昨年新設した「Japan Now」部門が予想外の好評だったこともあり、今年は「君の名は。」「シン・ゴジラ」といった公開中の大ヒット作も上映した。「既に公開されている作品だから、もっと厳しいと思っていたら全くいい意味で予想に反した。観客もほぼ満席で、かなり評価もされた。これはすごく大きい」という。昨年のコンペに「さようなら」が選出された深田晃司監督が、カンヌの「ある視点」部門で審査員賞を受賞した「淵に立つ」でJapan Nowに凱旋、スプラッシュの審査員を務めたのは実績の大きな一例だろう。

加えて、「日本映画クラシックス」では溝口健二監督の「雨月物語」などの4Kデジタル修復版に外国人の観客も多く見受けられ、「キングコング対ゴジラ」は約800席のEXシアターがほぼ満杯になるほどの盛況だった。アーカイブの保存に関してまだまだ日本映画業界として課題は多いものの、「もっと真剣に考えていかないとダメでしょうね。クラシックを、Japan Nowと同じくらい充実させなければいけないと思っています」と、日本映画の過去・現在・未来の三位一体でのさらなる発信強化を図る。

半面、特別招待作品に大作が少なく国際映画祭としての華やかさに欠けた印象は否めない。会期の前後で、レニー・ゼルウィガー、トム・クルーズらが来日したのは皮肉な結果だったが、椎名氏は現状を認めつつも悲観はしていない。

「彼らが映画祭を無視していたわけではく、映画祭はいつなんだと調整はするけれど結局はまってこない。今はハリウッド映画のコストパフォーマンスが悪すぎる。ただ、ロシアの人気俳優(セルゲイ・ベズルコフ)が舞台挨拶をした時はすごかったし、香港や韓国といったアジアのスターは確実に増えてきている」

来年は第30回の節目となるが、奇をてらわずにこれまで積み上げてきた土台をさらに固めていく意向。もちろん記念大会という“冠”が多彩なゲストを招へいする吸引力となる期待もあるが、東京五輪が開催される2020年を意識しつつ31回以降への継続性に重点を置く。

「日本映画の部分はある程度固まったと思っているし、アジアの未来も確実に注目されてきた。コンペも充実して間違いなく質が良くなっているとはっきり言える。これにショーケースとしての派手さが必要。その年で状況は変わってくるが、配給会社やクリエイターに活用するに値すると思わせる映画祭でなければいけない」

今年はサブ会場を設けず、六本木だけで国際映画祭の規模としてはわい小な10スクリーンでの開催となった。その中で前年比1減の206本を上映し6万人以上を動員するやりくりのうまさは見せたものの、コスト面も含めて課題も多く残る。それも踏まえ、自身の達成度は「ある形ができたという意味では65点くらい」と前年比プラス5点と厳しめだが、残りをのびしろととらえることもできる。永続的な映画祭の発展のため、椎名氏の腕の見せどころだ。