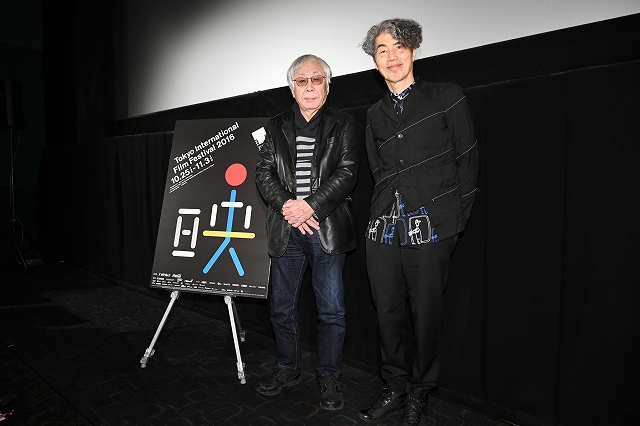

10/30(日)、Japan Now『だれかの木琴』の上映後、東 陽一監督をお迎えし、Q&A が行われました。⇒作品詳細

東陽一監督(以下、監督):こんにちは。日曜日の朝早くからお越しいただきありがとうございます。映画というのは、100人が観たら100人の観方があり、いわば100本の映画が存在し、受け取り方も様々です。私はなるべく多くのお客様に楽しんでいただけることを期待して作った映画なので、のちほどたくさんお話をしたいです。

安藤紘平 プログラミング・アドバイザー:私は三度目の観賞で泣いてしまったのですが、涙する映画ではないですよね?(笑)

監督:私は監督として、時間が経って観ても飽きない映画を作ろうと考えているだけで、自分が作った映画を観て泣くようになったら、終わりだと思っています。(笑)

安藤紘平 プログラミング・アドバイザー:この映画を撮ろうと思ったきっかけを教えてください。

監督:私はこの作品の原作を、本屋で先入観もなく直感で手に取り購入しました。読み終わった途端、傲慢ではありますが、この作品は私が映画化しなければだめだと、他の人に撮らせたらろくなものにならないと感じました。

安藤紘平 プログラミング・アドバイザー:この作品の原作のためにも東監督に撮っていただいてよかったと思います。

監督:ありがとうございます。

安藤紘平 プログラミング・アドバイザー:本作品は、映画『サード』で描かれていた、帰るホームがないというイメージが、より大人の感覚で優しく描かれた映画のように感じました。

監督:そうおっしゃった瞬間に、感じ取っていただいた瞬間に、この映画は安藤さんのものになっているのだと思います。

安藤紘平 プログラミング・アドバイザー:観客の皆さんの中にもそれぞれ違ったかたちで映画が存在するということでしょうか。

監督:私は少年時代から、映画を自分のものにするために、映画を観た後で自分の言葉がどれほど出てくるのかを楽しみにしていました。そうしないと、自分の映画にならないということですね。ですから、この映画を観た後で、観客の皆様からどのような言葉が返ってくるかを楽しみにしています。

安藤紘平 プログラミング・アドバイザー:常盤さんのべストフィルムだと思ったのですが、感情をそれほど表に出さない演技をしている分だけ、観ている自分のその時の感じで表情が違うといった印象を受けました。敢えてそういった演技指導をしたのでしょうか。

監督:常盤さんに映画に出演していただくことが決まり、お会いしたとき、「東監督の作品はたくさん拝見していますが、監督がまだ実在していらっしゃるとは思っていませんでした」と真っ先に言われました(笑)。演技指導という点では、僕は彼女に一度だけ「いわゆる役作りは絶対にしないでください」とお伝えしました。彼女は「監督からそう言われたのは生まれて初めてです」と驚いていらっしゃいました。

私が編集で何十回、何百回と観ていくなかで、安藤さんが先ほどおっしゃった通り、常盤さんの演技から受ける感じが毎回微妙に変わっていきました。つまり、映画を観ている側の心の状態に、映画がリアクションしてくるんですね。それはやっぱり常磐さんや池松君の、一般的に言われる抑えた演技――私にとってはそれこそが演技だと思っていますが、そういう表現力の賜物じゃないでしょうか。

安藤紘平 プログラミング・アドバイザー:音楽の使い方がとても感動的でした。今の若い世代の方とは使い方が違うと思いました。

井上陽水さんの『最後のニュース』が流れてきたときに、全部の謎が解き明かされるようでしたが、どのように音楽を選ばれたんでしょうか。

監督:この映画の音楽はすべて私が選びました。全部を聴いて、この音楽はここだというふうに私一人で決めました。以前モントリオール映画祭に行ったときに、ある批評家に、日本から送られてくる映画の音楽はいったいどうなっているのだと言われました。すべての映画がそうというわけではなく、今でも優れた映画音楽家はいるし、優れた音楽を使った映画もあります。しかし全体として音楽への注意力が足りないと思っております。

安藤紘平 プログラミング・アドバイザー:井上陽水さんの『最後のニュース』は、ただ音楽というかたちではなく、ある種の、この映画全体に対するメッセージ性を持っていたような感じがしました。同じことを語っているということではなく、違う方向から、この映画に対する監督のメッセージも発していたような気がしました。そのようなお考えがおありだったのでしょうか。

監督:主役をやった常盤さん、池松さんのお二人は優れた俳優ということだけでなく、自分たちが出た映画を客観的に観ることができる才能を待った方々でした。常盤さんが言っていたのですが、この映画は、監督が今私たちの生きているこの状況全体を見ようとしている。たまたまその中で個人的な一人の男と一人の女を中心にテーマを選んでいるけれども、監督の目は現実全体を捉えているとおっしゃっていました。これは素晴らしい批評だと感じました。私の考え方としては、全く個人的なラブストーリーと言われるような物語でも、真空状態でラブストーリーがあるわけではありません。個人的な物語だから政治や社会の問題に関係ないといっても、個人そのものが私たちの生きている現実に串刺しされているんです。逆に政治的、あるいは社会的テーマを描いているといわれても、それは必ず個人によって動いているんです。個人の問題とか社会の問題とか政治の問題とかを細かく分けて映画を観たり作ったりすることは私にはできないと思います。

Q:近年の映画ばかり観ているのですが、常盤さんが池松さんの家に行ってドアを開けたシーンと、勝村さんが美容院の外を歩くシーンでは、カットバックで映るところを、ワンシーンを入れて、カットバックではないようになっていました。この手法は昔からあるものなのでしょうか、あるいは編集の時点であのようにしたのでしょうか。

監督:今まで観てきた映画で、あのような撮り方は私が初めてだと思います。あのシーンはシナリオからあのように書かれていました。原作でもそのようになっていたというのはあります。実験的な意味ですが、音楽におけるポリフォニーのような、フーガのような感じを受ける映画を作りたいというのが漠然とありました。映画でフーガを弾くなどということは無理ですが、そういったムードを自分で作って、そのために、あるシーンが重層化していき、厚みができてくると考えたのです。

Q:観ているうちにどこまでが現実でどこからが意識の中なのか、演技もどこか現実離れをしているような感じだった気がしました。

監督:とても面白い観方をしていただきありがとうございます。どこまでが現実でどこまでが幻想なのか分からないというのは、僕自身がそういう人間なので、今もここにいるのが夢なのか現実なのかもよく分かっていないというところがどこかにありますね(笑)。だけれども、演技をそういったふうに設計したということはありません。俳優さんにはリアリズム、リアリティで演技してもらっているので、人為的で妙なアクションはしてはいないはずだと思いますよ。

安藤紘平 プログラミング・アドバイザー:最後に一言お願いいたします。

監督:犯罪でいえば確信犯のように、この映画に自信を持って作っていますので、本当はいろいろな言葉で論じられたいと思っています。みんなよかったよかったではなく、批判する人もいて、それぞれの心の中に言葉を掻き起こすような映画がいちばん楽しいので、いろいろなことをしゃべっていただければと思います。これが終わったあとも、しばらく外で立っておりますので、言いたいことがおありの方は是非どうぞお願いします。